1 , 2 枚目は Ai Zoom Nikkor 25-50mm F4S

3 枚目は Ai Nikkor 50mm F1.2S

Nikon F3 HP, Kodak Tmax400

Month: October 2012

ナィコン

1 , 2 枚目は Ai Zoom Nikkor 25-50mm F4S

3 枚目は Ai Nikkor 50mm F1.2S

Nikon F3 HP, Kodak Tmax400

僕にとってのニコンは、フィルムのマニュアルフォーカスがニコンです。

今日、F3 を使っていてそう感じました。

Related articles

- Nikon F-Mount (nikonusa.com)

- NIKKOR Optics (nikonusa.com)

Bye Bye 「かんてら」

SIGMA DP2 Merill

名古屋駅前にある古いビルディングが、また一つ姿を消します。

大名古屋ビルヂング。

ビルヂングという呼び名は三菱地所の建物に見られるもので、竣工は 1965 年と言いますから僕と同級生ですね。

駅前辺りは再開発の波が著しい地域で、ミッドランドタワー、JR ツインタワー、スパイラルタワー、ルーセントタワーと高層ビルが目白押しです。

駅前ロータリーに面する大名古屋ビルヂングも、それらの新しいビルに比べると旧態依然としているのは否めない事実で、2009 年に隣接するホテルと一体になった建替え計画が発表されました。

本年度が着工となっていて、このビルで営業していた店が次々に閉店していきます。

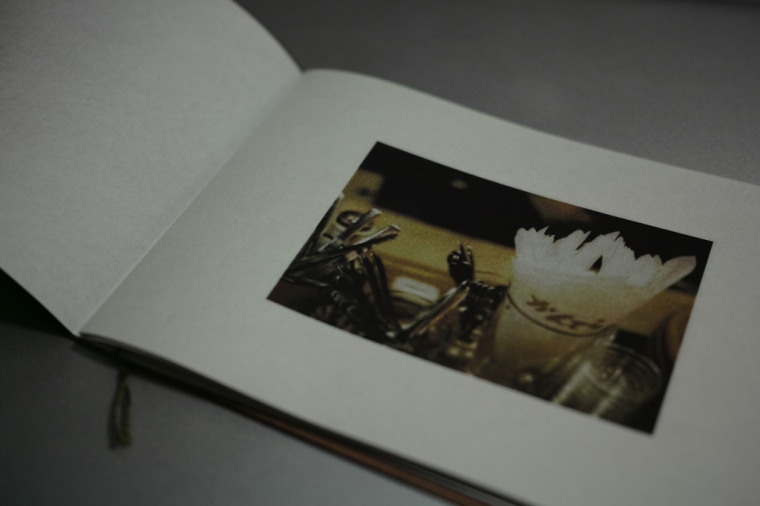

これらの写真にあるのは、地下街にある「かんてら」という喫茶店、最終営業の 2 日間を撮ったものだそうです。

この小さな写真集は先般の “SOCIAL TOWER MARKET” で手に入れたもの。

一度は通り過ぎたのですが、どうしても気になって戻って購入しました。

と言うのも、この「かんてら」には何度となく足を運んだことがあるからです。

男性は「馴染みの店」を作りたがりますね。

だから積極的に新しい店を開拓しようとはしない。そっちの方はやはり女性が長けているのでしょう。

一度馴染みになると、もうそこばかりに通います。

わざわざ遠回りになっても、そっちの方が高くついたとしても。

冷静に考えればバカバカしいのかも知れませんが、そこで過ごす時間はとても大切な時間なわけです。

ま、Priceless とでも言うんでしょうか ( 笑 )

この「かんてら」は馴染みまでは行きませんでした。

でも駅前でちょっと一服したいな、と思う時には必ず訪れる店ではありました。

決して静かな店、という訳ではありません。

場所柄サラリーマンが休憩やランチ後のコーヒータイムに立ち寄ることが多いので、どうしても店が始終ざわついています。

でも、そんな喧噪が好きだったんですね。

地下街では珍しくタバコが吸えるのもポイントでした。

新しいものを作るのに古いものを壊さなくてはならない。

これは摂理であって、致し方ないことでしょう。

こういう店があそこにあって、あの頃には誰々とよく通った。

それはここに通った人たちそれぞれの記憶にしか残りません。

店主の方の思いは分かりませんが、それは圧倒的な存在感ではないでしょうか。

古いものを残してほしい、と言うようなことを書くつもりはありません。

人の営みは破壊と建設を繰り返すことに他ならないからです。

僕は僕の歴史の一部として、この小さな写真集を時々取り出して、歴史を振り返ってみたいと思うのです。

さよなら「かんてら」

FOV Classic Blue

SIGMA DP2 Merill

SIGMA から DP2M のファームがリリースされ、カラーモードに「 FOV Classic Blue 」が追加されました。

これは「深みのある青色を表現し、印象的な青空を再現する」というモードで、同社が 2002 年に発売されたデジタル一眼レフ「 SD9 」の印象的なブルーを再現したものとの事。

ブルーに関しては、例えば「オリンパスブルー」だとか「コダックブルー」だとか ( あ、これは同じか …) があるなど、それぞれのセンサーなりの特色が出しやすいと言うか、出やすいのかも知れない。

残念ながら SD9 は触った事すらないので、この時のブルーがどんなブルーだったかは誰かの作例を見るより他ないのだけど、この 1 枚目のブルーはかなり鮮やかな発色のブルーであるのは分かります。

比較対象がないので分かり難いとは思いますが、ニュートラルのカラーモードからはかなりの変化があります。

ただ暖色系の発色にも相当影響があるので、被写体によって使い分ける必要はあると思います。

紅葉などを撮りに行くのには、ちょっと厳しいかな、とか。

ファームと言うと高感度性能の向上や AF 精度の向上など、どちらかと言うとハード面での性能に関する物が多い中、こういった遊び心溢れるファームは楽しいですね。

デジタルカメラはどれも似たような絵作りになりがちなので、思い切ってハズすモードを作ってみるのも ( これはトイカメラモードとかではなく ) シャレが効いていて好いと思います。あんまり目を三角にして高画質、高画質じゃ疲れちゃいますしね。

しかしまぁ …。

現像する時に等倍に伸ばして見たんですが、呆れ返るほど良く写っています。

とんでもないカメラを作ったモンです …。

緊張と緩和

RICOH GR Digital IV

「一生懸命のお喋りでございます」

「緊張と緩和なのでございます」

と書けばお分かりになる方はピンと来るのではないかと思うのです。

出囃子は「昼まま」

落語が好きだと言う話は以前にも書いた事があるかと思います。

その時は志ん朝の話だったと思いますが、志ん朝と言えば忘れてはならないのが上方の枝雀でございます。

枝雀師匠と言えば、あの大きなアクションや表情豊かに抑揚を付けた喋りを思い起こされる方が多くございましょう。

高座では常に笑顔、明るい表情しか見せなかった師匠ですが、1999 年に自死されています。

聞けば重度の鬱病であったのだとか。

その事からも師匠が如何にアーティストであったかが分かるのです。

笑いに対する真摯でひた向きな情熱を、ただ己の芸に向け、もっと上に、さらに上にと自分を追いつめ過ぎた結果であると師匠を知る人は後述しています。

ただ本当の事は分かりません。遺書も何もなかったのですから。

師匠の十八番は「代書屋」「宿替え」でした。

枕を長く取る独特の師匠のスタイル。昭和 50 年代の終わりから 60 年代初めでしょうか。

死の影なぞ微塵も感じる事はありません。返す返すも惜しい人を亡くしたのです。

お好きな方もそうでない方も、今一度話芸を堪能してみてください。

Related articles

- Calling All Geeks! Part I (theonlinephotographer.typepad.com)